01、图

哈喽,大家好,我是厨子,今年给大家聊聊图

图是计算机科学中最重要的数据结构之一,它能够描述复杂的关系网络,从社交网络到交通系统,从编译器的依赖分析到搜索引擎的网页排名,图无处不在。

图的基本概念

图的定义和生活中的图

图(Graph)是由顶点(Vertex)集合和边(Edge)集合组成的数据结构,用来表示对象之间的关系。

数学定义: 图 G = (V, E),其中:

- V 是顶点集合,V = {v1, v2, ..., vn}

- E 是边集合,E = {e1, e2, ..., em}

生活中的图:

社交网络

- 顶点:每个人

- 边:朋友关系

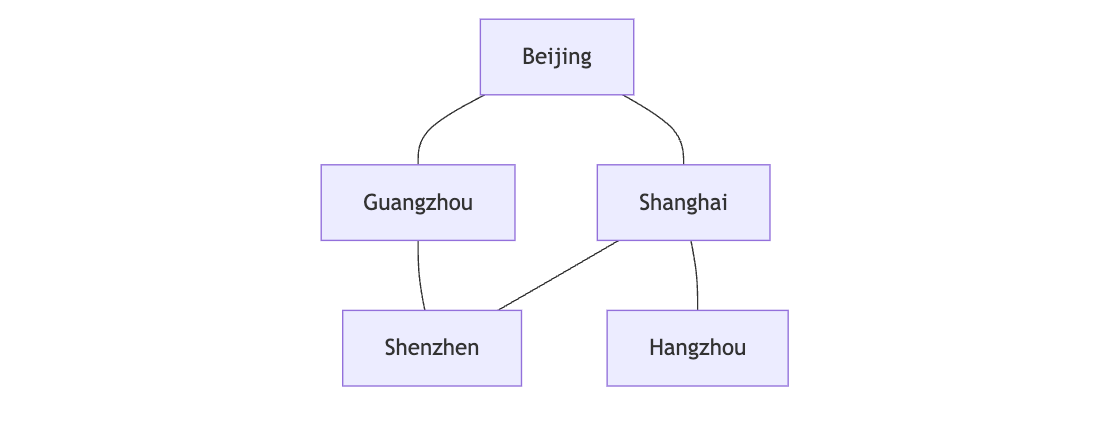

城市交通网

- 顶点:城市

- 边:交通路线

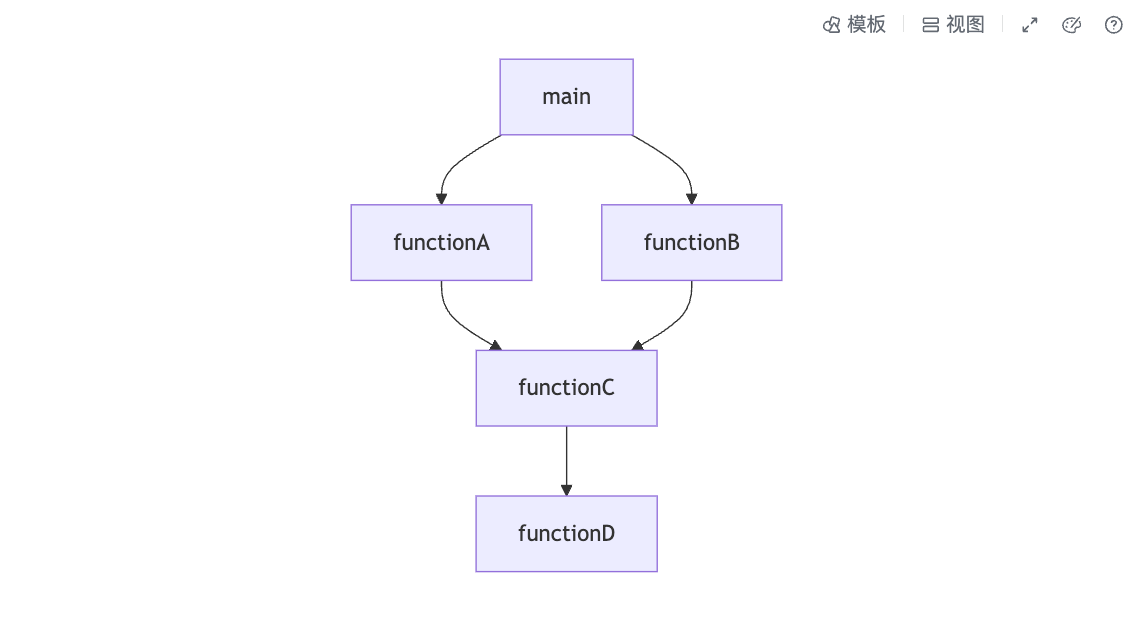

程序调用关系

- 顶点:函数

- 边:调用关系

图的基本术语

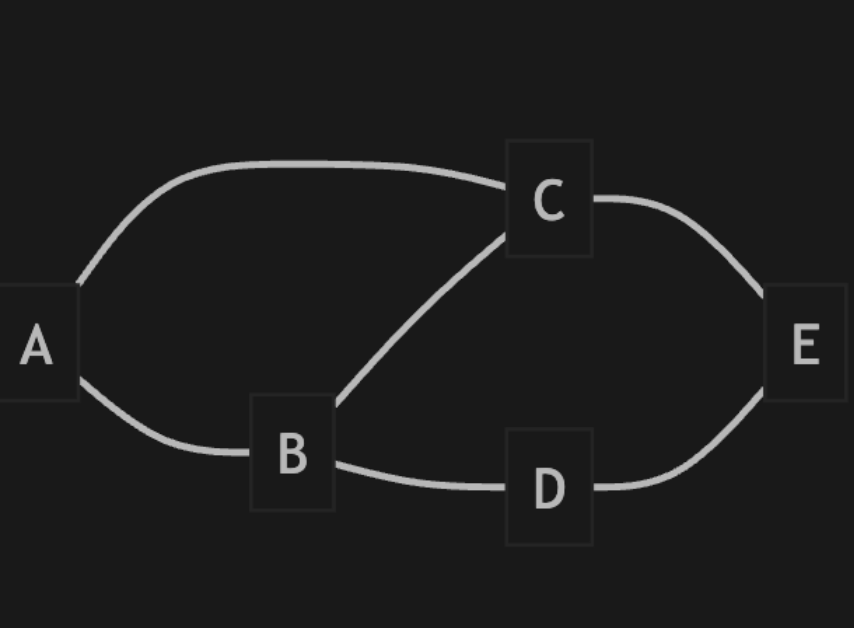

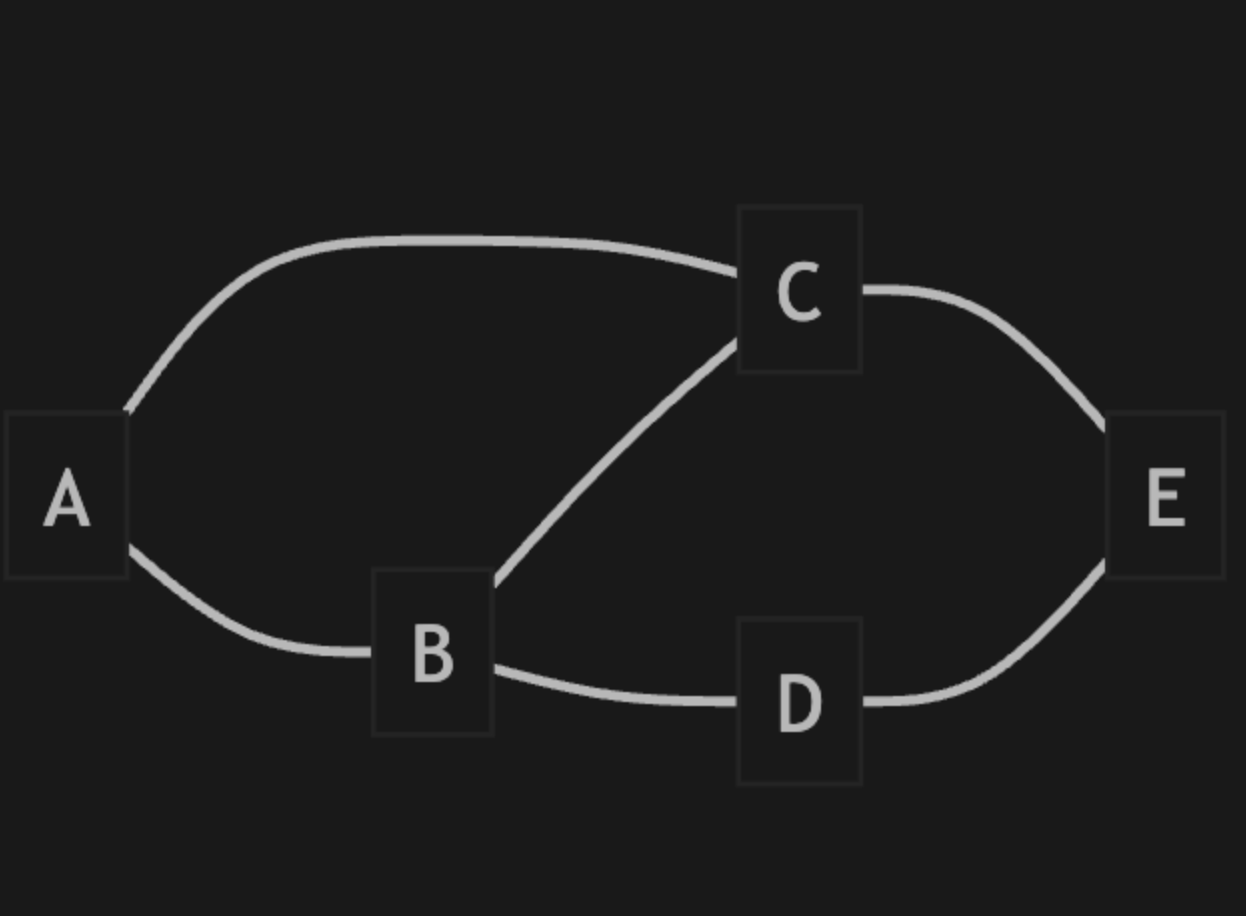

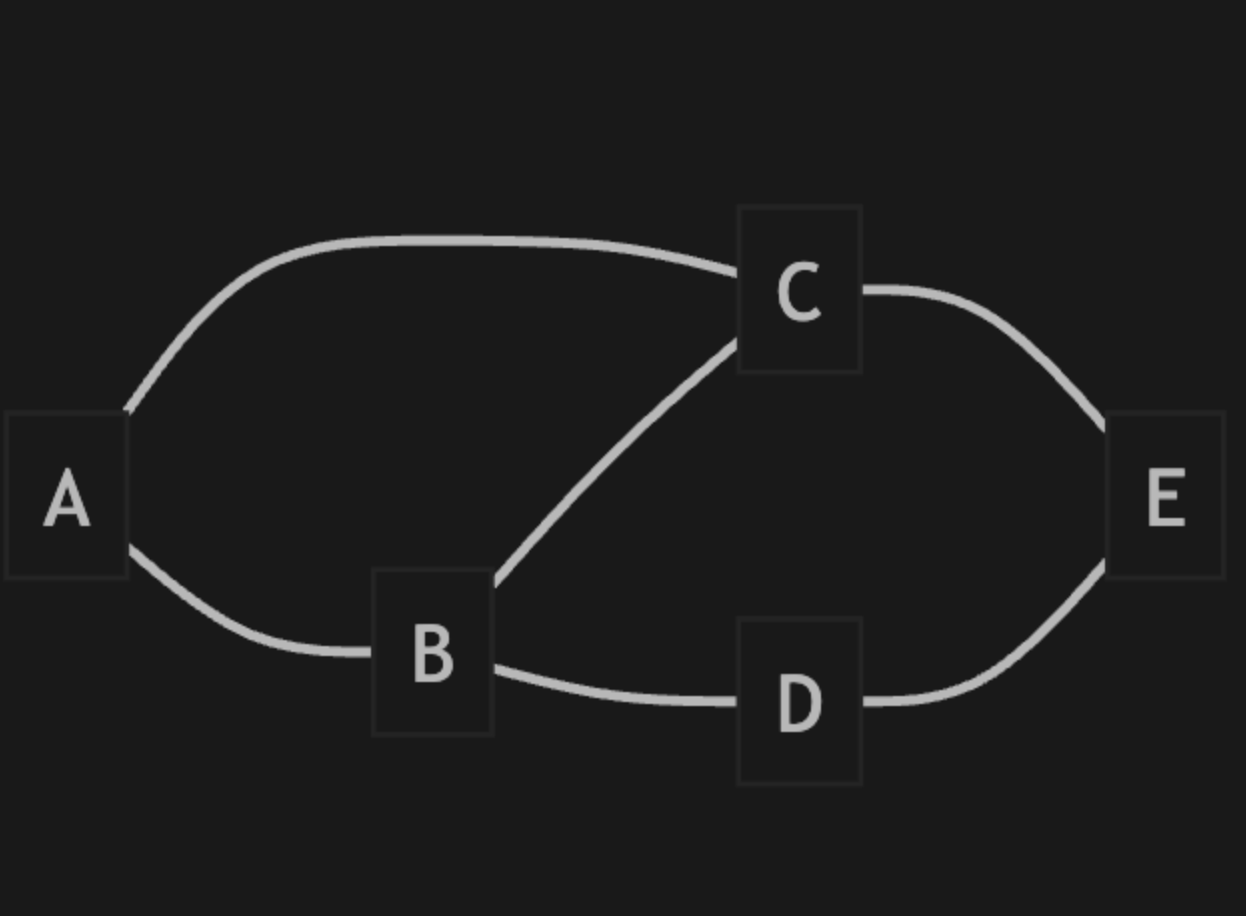

让我们通过一个具体的图来理解各种术语:

基本术语:

1. 顶点(Vertex/Node)

- 图中的基本单元,如上图中的 A, B, C, D, E

2. 边(Edge)

- 连接两个顶点的线,表示顶点间的关系

也就是上面的 AB,BC

3. 度(Degree)

- 与顶点相连的边的数量

- 上图中:deg(A) = 2, deg(B) = 3, deg(C) = 3, deg(D) = 2, deg(E) = 2

4. 路径(Path)

- 从一个顶点到另一个顶点经过的顶点序列

- 例如:A → B → D → E 是从 A 到 E 的一条路径

5. 路径长度

- 路径中边的数量

- A → B → D → E 路径的长度为 3

6. 简单路径

- 除起点和终点外,不重复经过任何顶点的路径

7. 环(Cycle)

- 起点和终点相同的简单路径

- 例如:A → B → C → A

8. 连通性

- 如果两个顶点之间存在路径,则称它们是连通的

C++中的基本定义(等学会了如何存储图再回过头来看):

#include <iostream>

#include <vector>

#include <string>

// 基本的图术语示例

class GraphTerms {

public:

struct Vertex {

int id;

std::string name;

std::vector<int> adjacentVertices; // 邻接顶点列表

Vertex(int i, std::string n) : id(i), name(n) {}

// 计算度数

int getDegree() const {

return adjacentVertices.size();

}

};

std::vector<Vertex> vertices;

// 添加顶点

void addVertex(int id, std::string name) {

vertices.emplace_back(id, name);

}

// 添加边(无向图)

void addEdge(int v1, int v2) {

if (v1 < vertices.size() && v2 < vertices.size()) {

vertices[v1].adjacentVertices.push_back(v2);

vertices[v2].adjacentVertices.push_back(v1);

}

}

// 打印图的基本信息

void printGraphInfo() {

std::cout << "图的基本信息:" << std::endl;

std::cout << "顶点数量: " << vertices.size() << std::endl;

int totalEdges = 0;

for (const auto& vertex : vertices) {

totalEdges += vertex.getDegree();

}

std::cout << "边数量: " << totalEdges / 2 << std::endl; // 无向图每条边被计算两次

std::cout << "\n各顶点的度数:" << std::endl;

for (const auto& vertex : vertices) {

std::cout << vertex.name << " (ID: " << vertex.id << "): 度数 = "

<< vertex.getDegree() << std::endl;

}

}

};

// 使用示例

void demonstrateBasicTerms() {

GraphTerms graph;

// 添加顶点

graph.addVertex(0, "A");

graph.addVertex(1, "B");

graph.addVertex(2, "C");

graph.addVertex(3, "D");

graph.addVertex(4, "E");

// 添加边

graph.addEdge(0, 1); // A-B

graph.addEdge(0, 2); // A-C

graph.addEdge(1, 2); // B-C

graph.addEdge(1, 3); // B-D

graph.addEdge(2, 4); // C-E

graph.addEdge(3, 4); // D-E

graph.printGraphInfo();

}

int main() {

demonstrateBasicTerms();

return 0;

}

图与其他数据结构的区别

与线性结构的区别:

| 特性 | 数组/链表 | 树 | 图 |

|---|---|---|---|

| 结构特点 | 线性序列 | 层次结构 | 网状结构 |

| 元素关系 | 前驱后继关系 | 父子关系 | 任意关系 |

| 连接数量 | 最多2个 | 父节点1个,子节点多个 | 任意数量 |

| 环的存在 | 无 | 无 | 可能有 |

| 遍历复杂度 | O(n) | O(n) | O(V+E) |

那我们来总结一下图的优势呢?

图的优势:

- 表达能力强:能表示复杂的多对多关系

- 应用广泛:网络、社交、地图、依赖关系等

所以图在实际开发中,应用场景也是蛮丰富的

示例对比:

// 线性结构:数组表示学生成绩

int scores[] = {85, 92, 78, 96, 88};

// 层次结构:树表示组织架构,父节点,子节点

class TreeNode {

public:

string position;

vector<TreeNode*> subordinates;

};

// 网状结构:图表示城市交通网

class CityGraph {

public:

struct City {

string name;

vector<pair<City*, int>> connections; // 连接的城市和距离

};

vector<City> cities;

};

我们了解了基本概念之后,我们来看下图的分类吧

图的分类

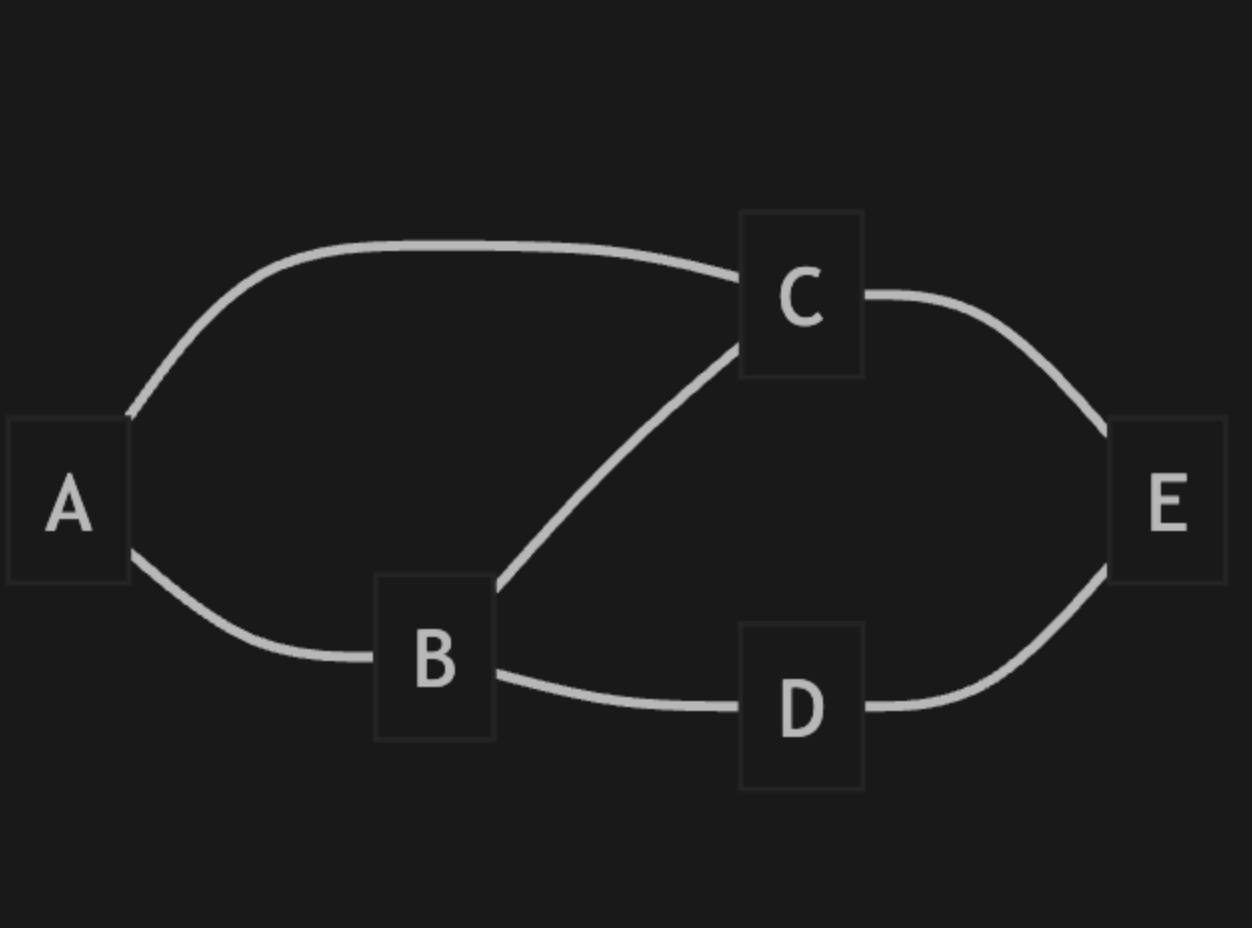

有向图 vs 无向图

无向图(Undirected Graph)

- 边没有方向性

- 边表示双向关系

- 如果存在边(u,v),则也存在边(v,u),他们是 完全相同的一条边

刚才提到的这个图就是无向图

有向图(Directed Graph/Digraph)

- 边有方向性

- 用箭头表示方向

- 边(u,v)和边(v,u)是不同的,因为此时边具有方向性

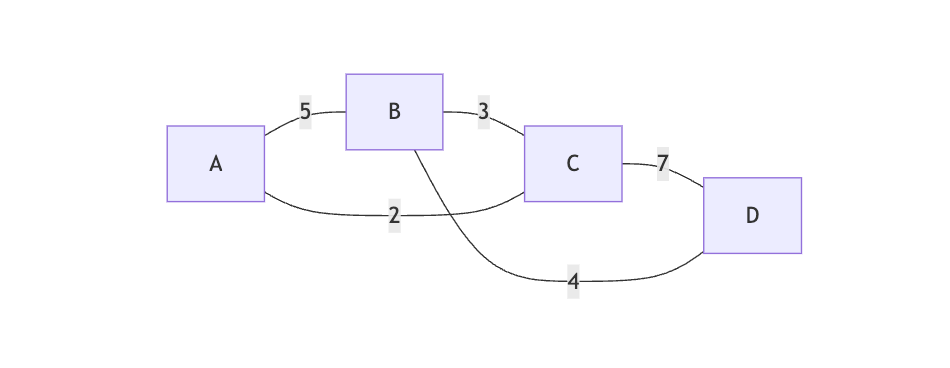

加权图 vs 无权图

无权图(Unweighted Graph)

- 边只表示连接关系

- 所有边的"权重"都相同(通常视为1)

加权图(Weighted Graph)

- 边带有权重值

- 权重可以表示距离、成本、容量等

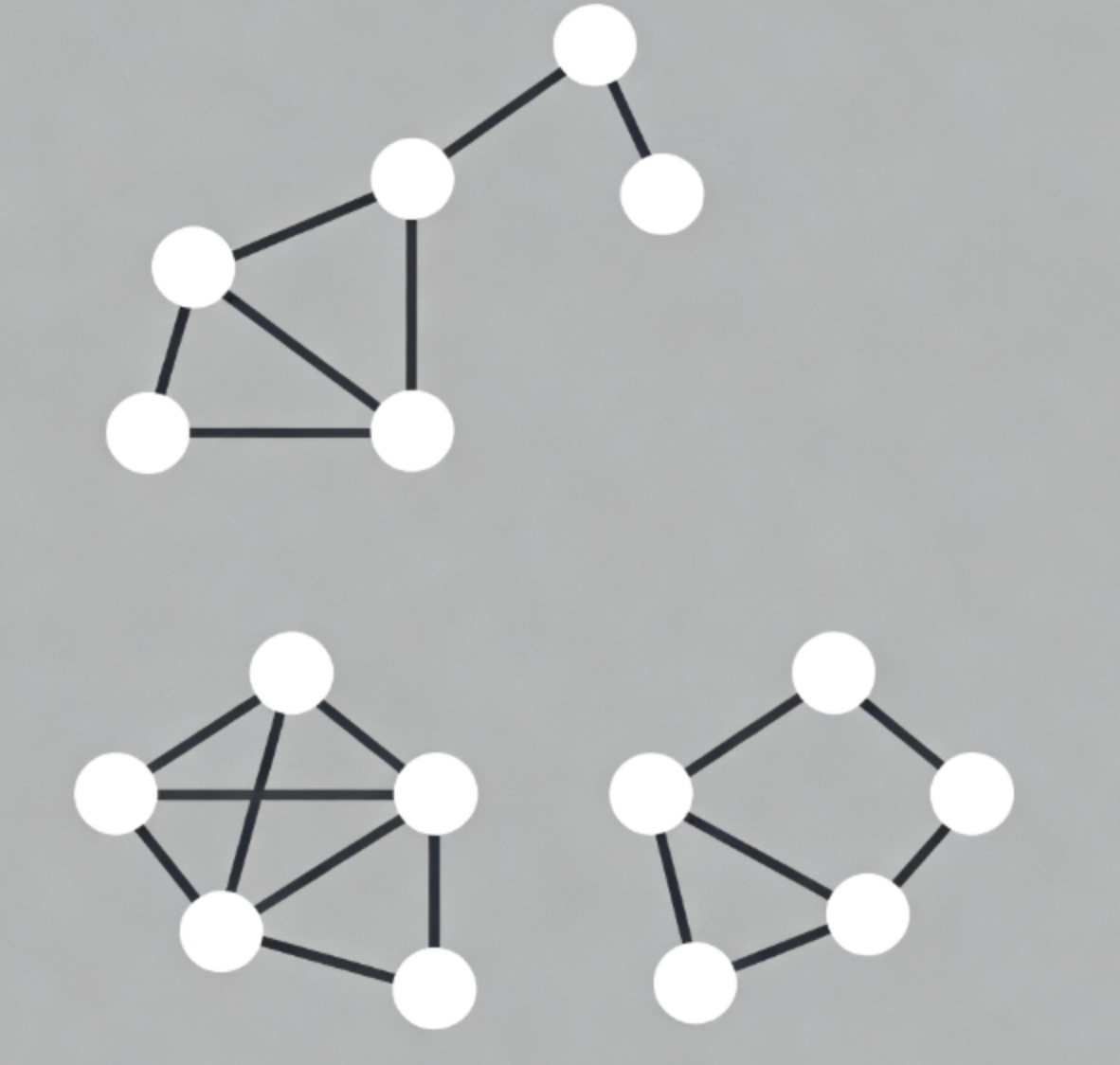

连通图 vs 非连通图

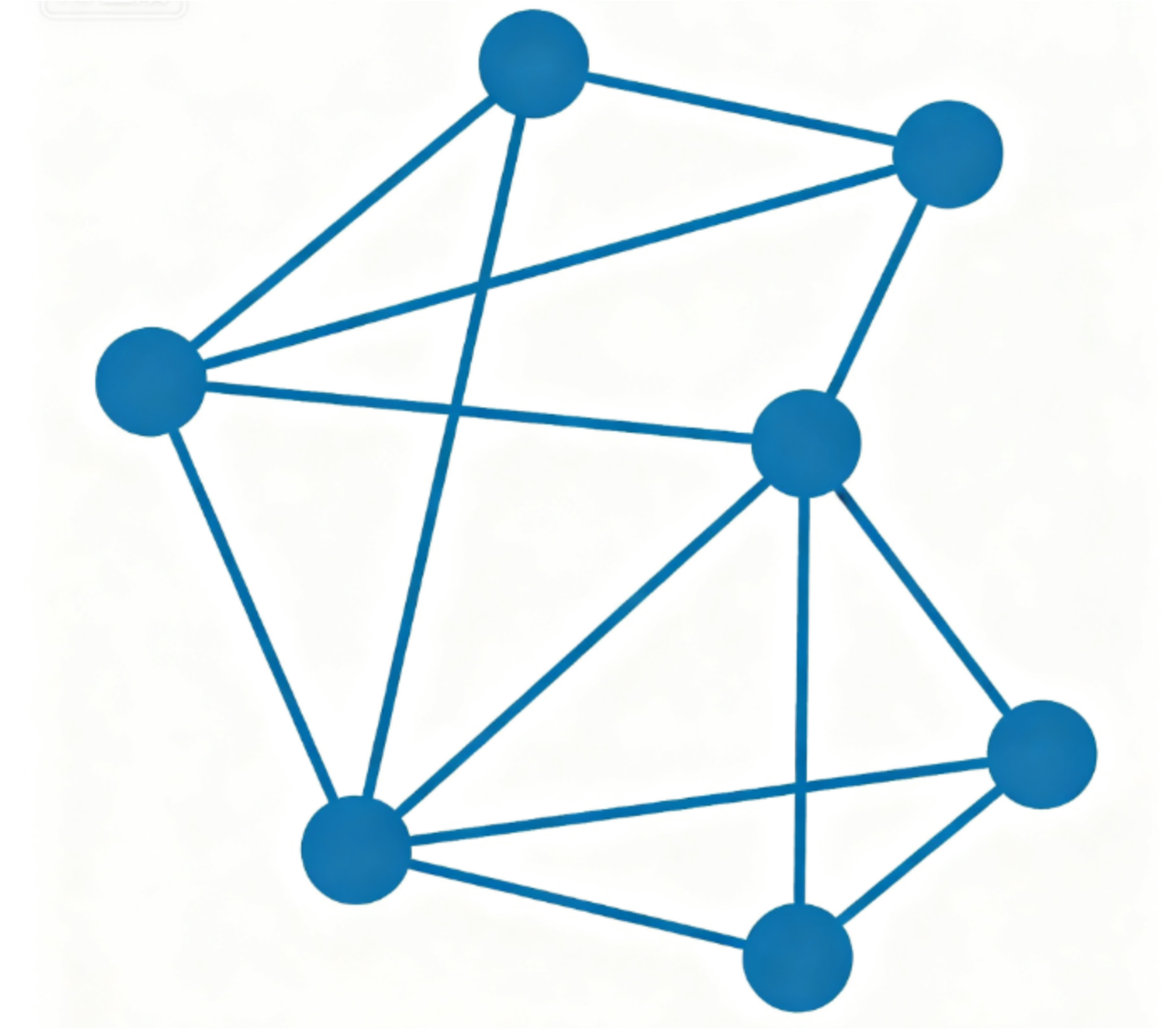

连通图(Connected Graph)

- 任意两个顶点之间都存在路径

- 整个图是一个连通分量

非连通图(Disconnected Graph)

- 存在某些顶点对之间没有路径

- 由多个连通分量组成

基本概念大家已经掌握了,现在给大家说一下特殊类型的图

特殊类型的图

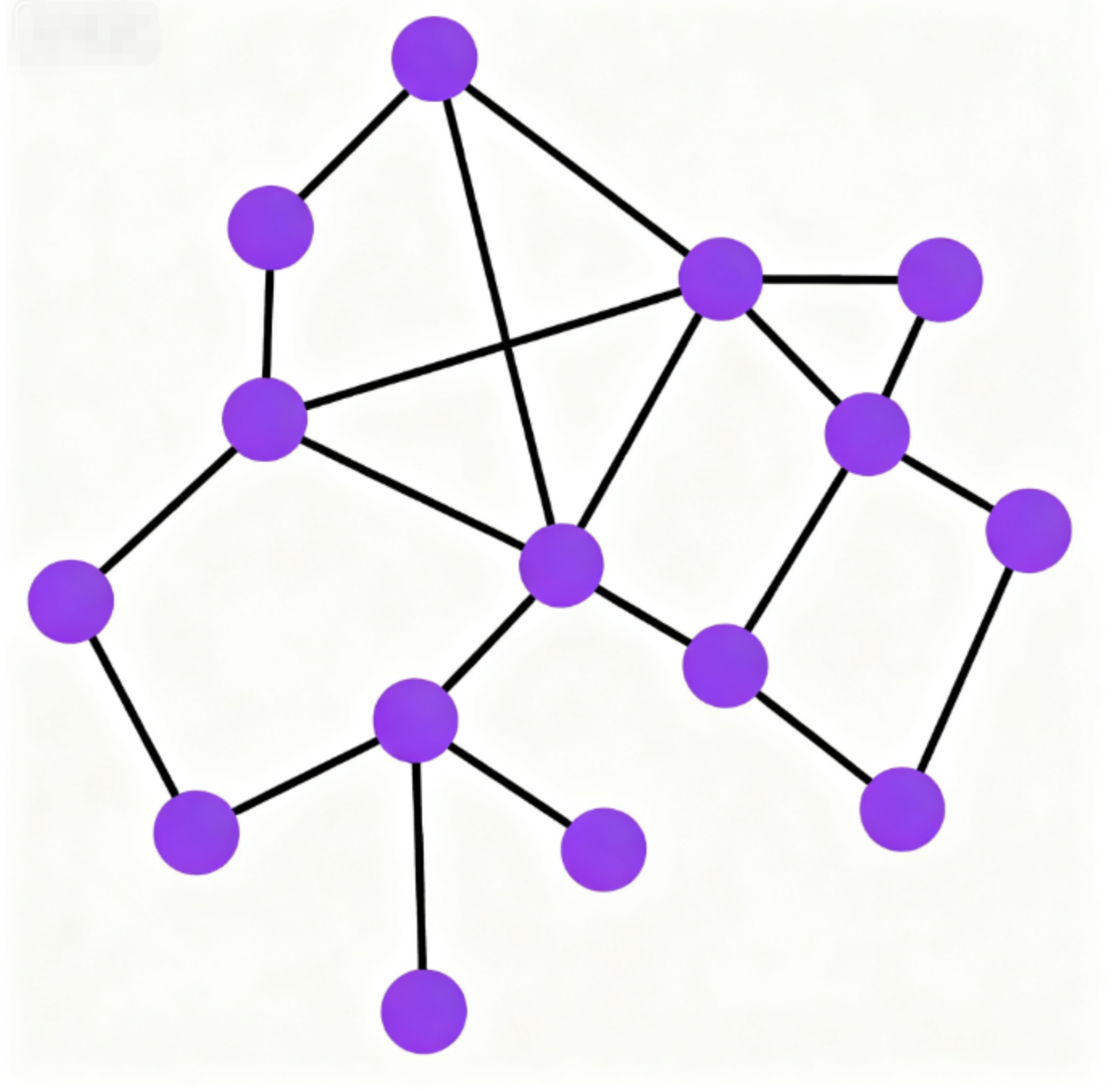

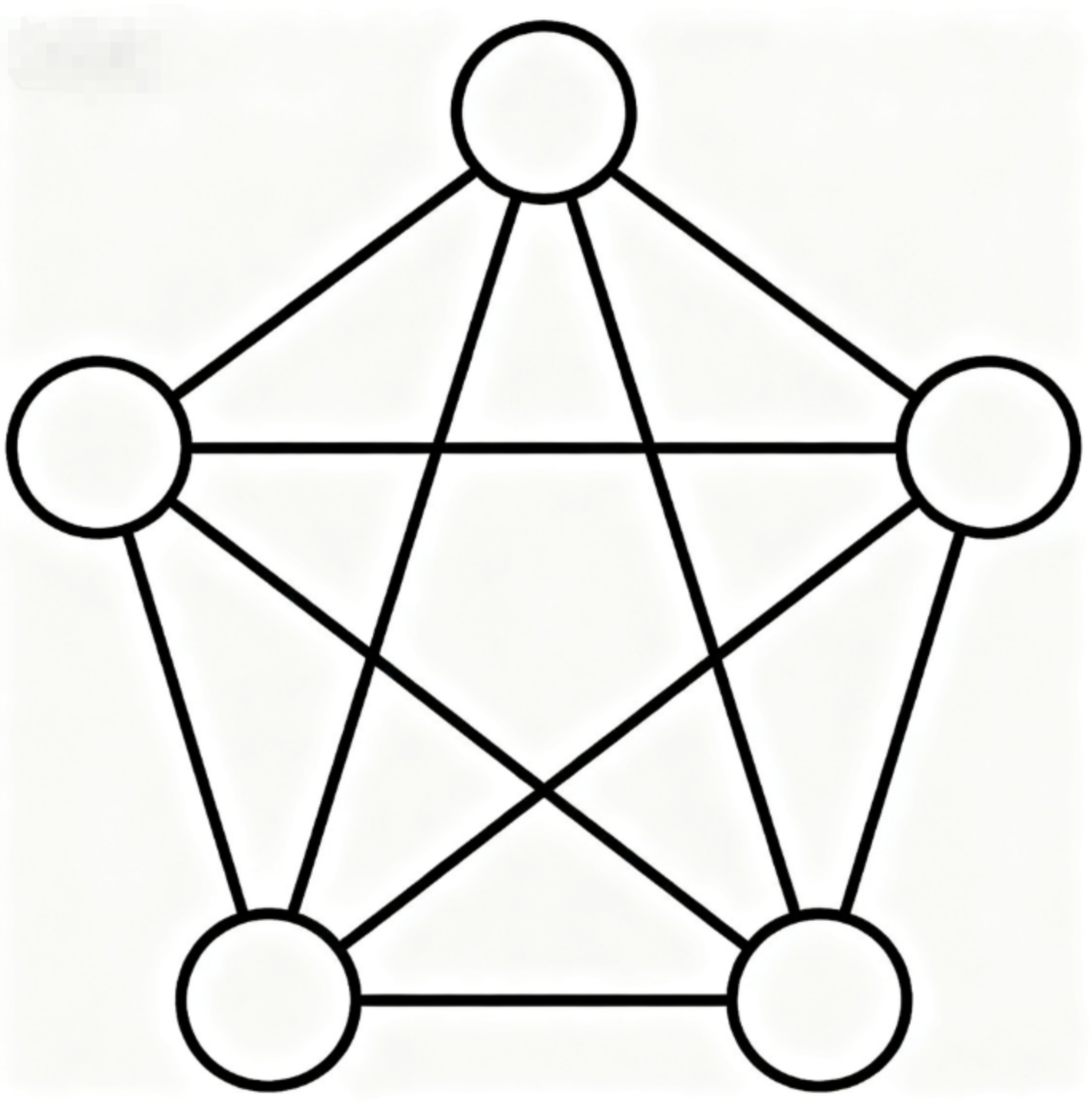

完全图(Complete Graph)

完全图具有以下特性

- 任意两个不同顶点之间都有边相连

- n个顶点的完全图有 n(n-1)/2 条边(无向完全图)

上图可以看到,每个顶点都有通向其他顶点的边

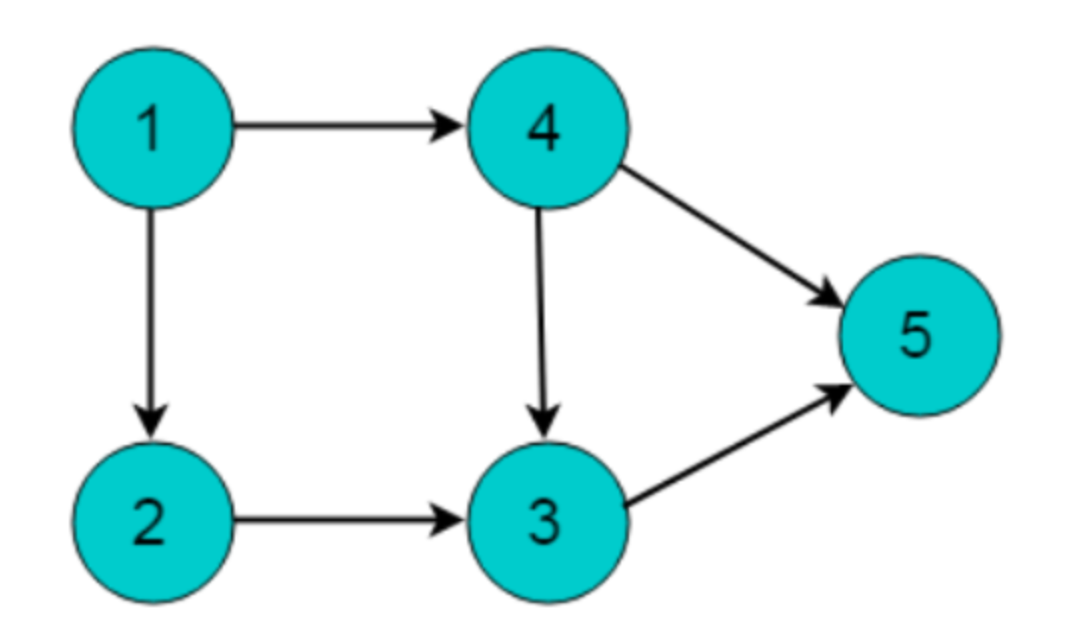

有向无环图(DAG - Directed Acyclic Graph)

- 有向图且无环(无法回到起点),该图常用于任务调度、依赖关系等,我们直接看示例

说完了图的基本概念,下面我们来说一下图的存储,这个也是非常重要的知识点

邻接矩阵存储

邻接矩阵的基本概念

邻接矩阵(Adjacency Matrix)是用二维数组来表示图的一种方法。对于有n个顶点的图,邻接矩阵是一个n×n的矩阵。

基本原理:

矩阵中的元素 matrix[i][j] 表示顶点i到顶点j的关系

对于无权图:1表示有边,0表示无边

对于加权图:存储边的权重

下面表格用来模拟一个 5X5 的二维数组,那在邻接矩阵中则存储为

A,B,C,D,E 节点在数组中对应的存储位置为 0,1,2,3,4

0 1 1 0 0

1 0 1 1 0

1 1 0 0 1

0 1 0 0 1

0 0 1 1 0

我们以 节点 A举例,他有到 B 和 C 的边,没有到 D E 的边,那么 matrix[0][1] = 1 , matrix[0][2] = 1, matrix[0][3] = 0, matrix[0][4] = 0

邻接矩阵的实现方式

基础无权图实现:

class AdjacencyMatrix {

private:

int numVertices;

vector<vector<int>> matrix;

public:

// 构造函数

AdjacencyMatrix(int vertices) : numVertices(vertices) {

matrix.resize(vertices, vector<int>(vertices, 0));

}

// 添加边(无向图)

void addEdge(int source, int destination) {

if (isValidVertex(source) && isValidVertex(destination)) {

matrix[source][destination] = 1;

matrix[destination][source] = 1; // 无向图对称

}

}

// 添加有向边

void addDirectedEdge(int source, int destination) {

if (isValidVertex(source) && isValidVertex(destination)) {

matrix[source][destination] = 1;

}

}

// 删除边(无向图)

void removeEdge(int source, int destination) {

if (isValidVertex(source) && isValidVertex(destination)) {

matrix[source][destination] = 0;

matrix[destination][source] = 0;

}

}

// 检查边是否存在

bool hasEdge(int source, int destination) {

if (isValidVertex(source) && isValidVertex(destination)) {

return matrix[source][destination] == 1;

}

return false;

}

// 获取顶点的度数(无向图)

int getDegree(int vertex) {

if (!isValidVertex(vertex)) return -1;

int degree = 0;

for (int i = 0; i < numVertices; i++) {

if (matrix[vertex][i] == 1) {

degree++;

}

}

return degree;

}

// 获取顶点的出度(有向图)

int getOutDegree(int vertex) {

if (!isValidVertex(vertex)) return -1;

int outDegree = 0;

for (int i = 0; i < numVertices; i++) {

if (matrix[vertex][i] == 1) {

outDegree++;

}

}

return outDegree;

}

// 获取顶点的入度(有向图)

int getInDegree(int vertex) {

if (!isValidVertex(vertex)) return -1;

int inDegree = 0;

for (int i = 0; i < numVertices; i++) {

if (matrix[i][vertex] == 1) {

inDegree++;

}

}

return inDegree;

}

// 获取所有邻接顶点

vector<int> getNeighbors(int vertex) {

vector<int> neighbors;

if (!isValidVertex(vertex)) return neighbors;

for (int i = 0; i < numVertices; i++) {

if (matrix[vertex][i] == 1) {

neighbors.push_back(i);

}

}

return neighbors;

}

// 打印邻接矩阵

void printMatrix() {

cout << "邻接矩阵:" << endl;

cout << " ";

for (int i = 0; i < numVertices; i++) {

cout << i << " ";

}

cout << endl;

for (int i = 0; i < numVertices; i++) {

cout << i << ": ";

for (int j = 0; j < numVertices; j++) {

cout << matrix[i][j] << " ";

}

cout << endl;

}

}

// 统计边的总数

int getEdgeCount() {

int edgeCount = 0;

for (int i = 0; i < numVertices; i++) {

for (int j = i + 1; j < numVertices; j++) { // 只计算上三角,避免重复

if (matrix[i][j] == 1) {

edgeCount++;

}

}

}

return edgeCount;

}

int getVertexCount() const {

return numVertices;

}

private:

bool isValidVertex(int vertex) {

return vertex >= 0 && vertex < numVertices;

}

};

邻接矩阵的空间和时间复杂度分析

空间复杂度:O(V²)

- 需要一个V×V的二维数组

- 无论图中实际有多少条边,都需要V²的空间

- 对于稀疏图(边数远小于V²)来说,空间浪费严重

时间复杂度分析:

| 操作 | 时间复杂度 | 说明 |

|---|---|---|

| 添加边 | O(1) | 直接设置矩阵元素 |

| 删除边 | O(1) | 直接重置矩阵元素 |

| 查找边 | O(1) | 直接访问矩阵元素 |

| 获取所有邻接顶点 | O(V) | 遍历一行 |

| 获取顶点度数 | O(V) | 遍历一行或一列 |

| 图的遍历 | O(V²) | 需要检查每个矩阵元素 |

根据上面的内容,大家对邻接矩阵,掌握应该比较清晰了,咱们来看一下邻接矩阵的优缺点吧

邻接矩阵的优缺点

优点:

- 快速查询:检查两个顶点是否相邻只需O(1)时间

- 简单实现:数据结构简单,易于理解和实现

- 适合稠密图:当图的边数接近V²时,空间利用率高

- 支持快速计算:便于进行矩阵运算,如计算可达性

- 删除顶点简单:删除一行一列即可

缺点:

- 空间浪费:对于稀疏图,大量存储空间被浪费

- 遍历效率低:获取所有邻接顶点需要O(V)时间

- 添加顶点困难:需要重新分配更大的矩阵

- 不适合动态图:顶点数量变化时效率低

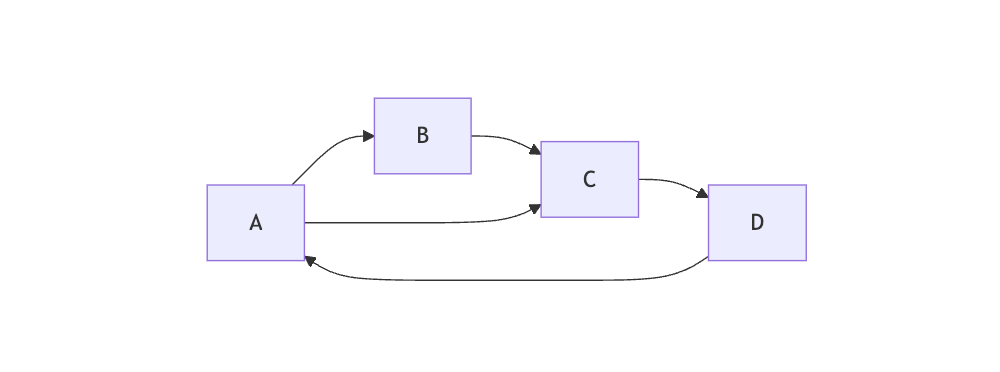

邻接表存储

邻接表的基本概念

邻接表(Adjacency List)是图的另一种重要存储方式。它为每个顶点维护一个链表(或动态数组),存储该顶点的所有邻接顶点。

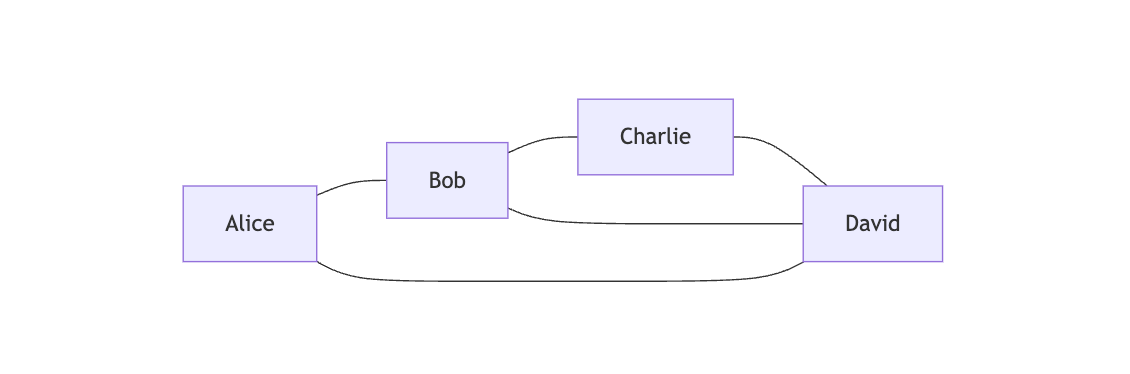

是不是看着有点抽象?嗯,我觉得也有点,我们直接来看个图吧

上面这个图,我们用邻接表存储的话,应该怎么存储呢?

基本原理:

- 使用一个数组存储所有顶点

- 每个顶点对应一个链表,链表中存储与该顶点相邻的所有顶点

- 对于加权图,链表中还需要存储边的权重

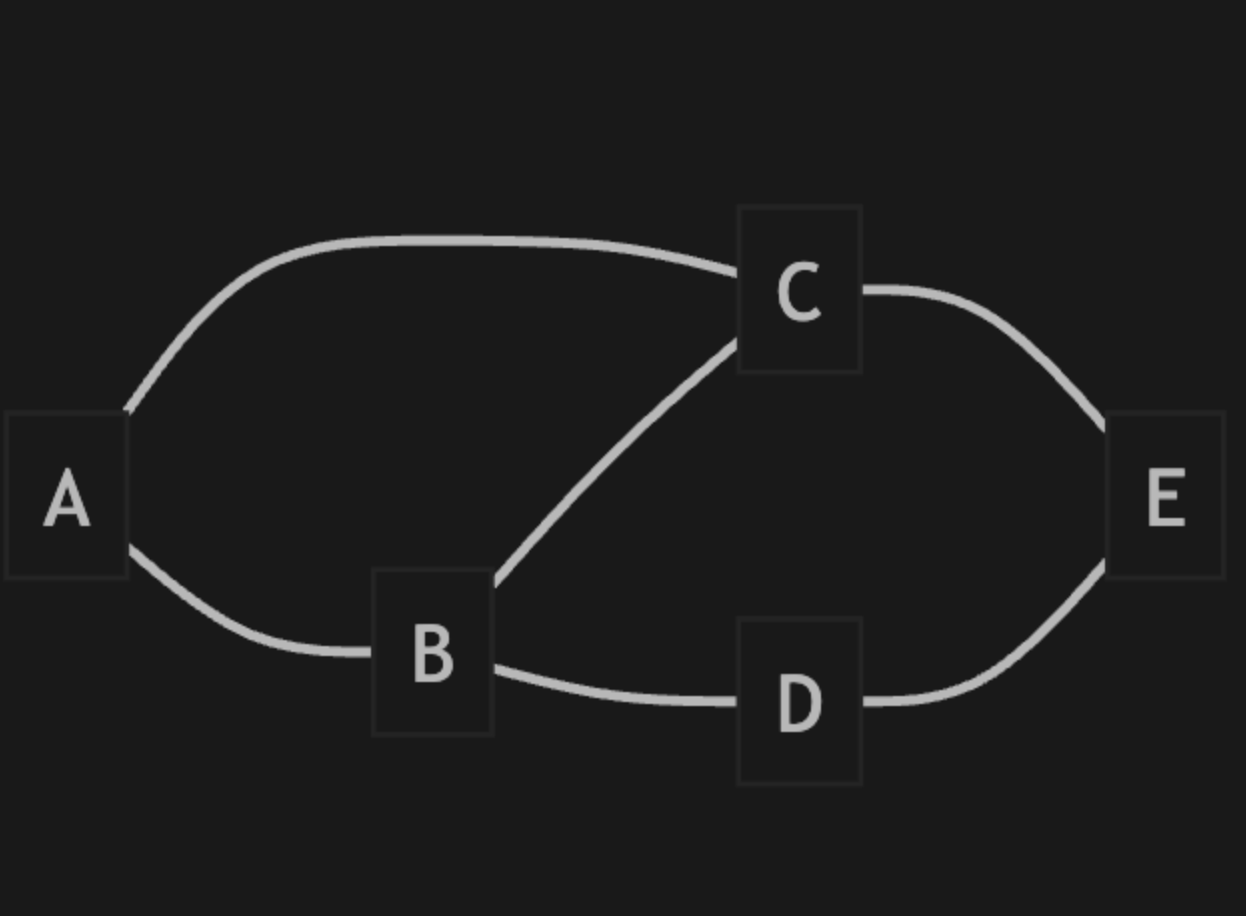

邻接表可以使用数组、链表、vector,这块我们画个示意图,大家就一目了然了

这里黄色的代表起点,绿色代表和其有链接的点,通过邻接表来存储图的话,则是一个复合数据结构

例如

vector<vector<int>> adjList;

vector<ListNode*> adjList;

邻接表的空间和时间复杂度分析

空间复杂度:O(V + E)

- 需要存储V个顶点

- 每条边在邻接表中被存储一次(有向图)或两次(无向图)

- 对于稀疏图非常节省空间

时间复杂度分析:

| 操作 | 时间复杂度 | 说明 |

|---|---|---|

| 添加边 | O(1) | 在链表头部或vector末尾添加 |

| 删除边 | O(V) | 需要在邻接表中查找 |

| 查找边 | O(V) | 最坏情况需要遍历整个邻接表 |

| 获取所有邻接顶点 | O(度数) | 直接返回邻接表 |

| 获取顶点度数 | O(1) | 返回邻接表大小 |

| 图的遍历 | O(V + E) | 访问每个顶点和边一次 |

邻接表 vs 邻接矩阵对比

详细对比分析:

| 特性 | 邻接矩阵 | 邻接表 |

|---|---|---|

| 空间复杂度 | O(V²) | O(V + E) |

| 添加边 | O(1) | O(1) |

| 删除边 | O(1) | O(V) 最坏 |

| 查找边 | O(1) | O(V) 最坏 |

| 遍历所有邻接顶点 | O(V) | O(度数) |

| 适用图类型 | 稠密图 | 稀疏图 |

| 内存使用 | 固定 | 动态 |

| 缓存友好性 | 好 | 一般 |

下面来给大家说一下图的遍历方式

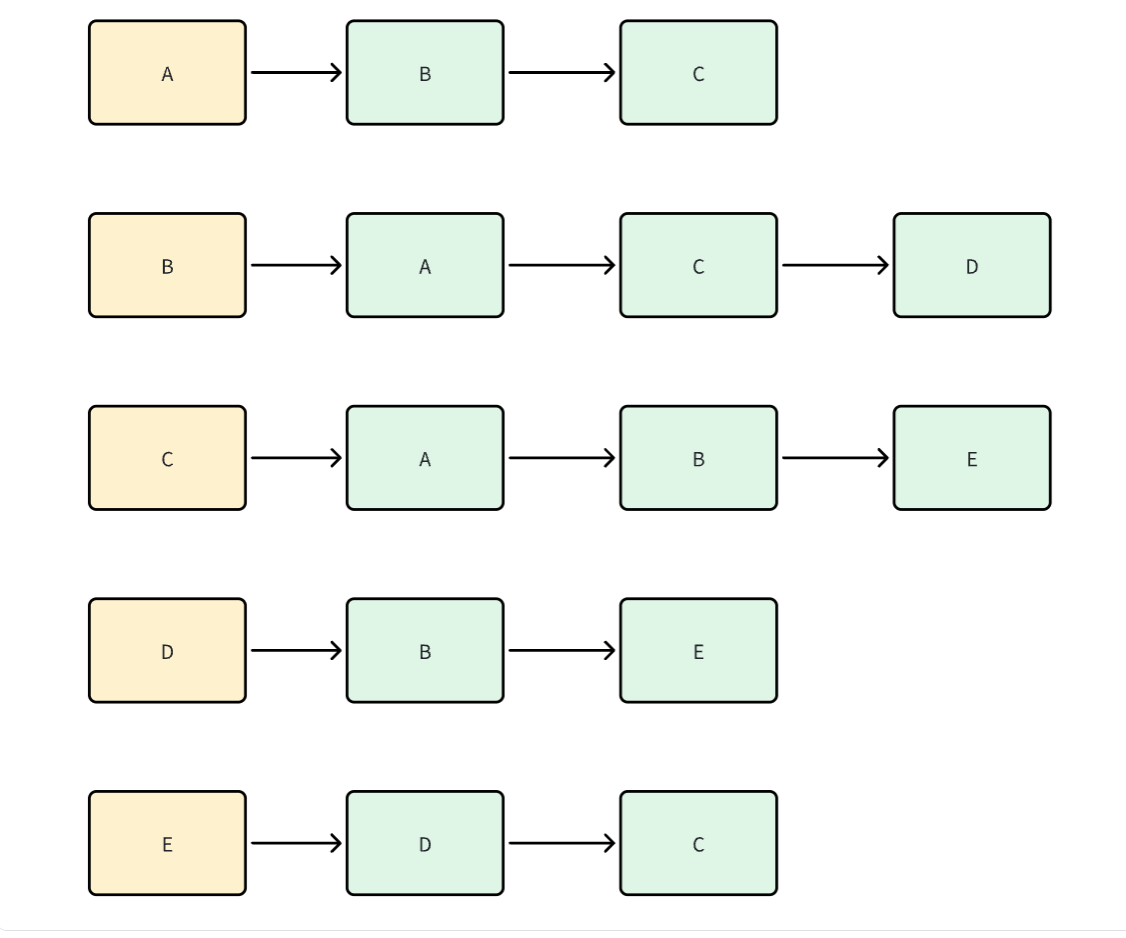

深度优先搜索(DFS)

深度优先搜索(Depth-First Search,DFS)是图遍历的基本算法之一,它的特点是尽可能深地搜索图的分支。

DFS算法原理

基本思想

DFS的核心思想是:

- 从一个顶点开始访问

- 访问该顶点的一个未访问的邻接顶点

- 递归地对该邻接顶点执行DFS

- 如果没有未访问的邻接顶点,则回溯到上一个顶点

- 重复上述过程直到所有可达顶点都被访问

可以理解为尽可能深的找节点

就比如上面的 DFS序列,从 A 开始遍历的话,则可以是 ABDEC,ABCED

时间复杂度和空间复杂度

- 时间复杂度:O(V + E),其中V是顶点数,E是边数

- 空间复杂度:O(V),主要用于存储访问状态和递归栈

广度优先搜索

广度优先搜索(Breadth-First Search,BFS)是另一种基本的图遍历算法,与DFS不同,BFS采用"先访问邻居,再访问邻居的邻居"的策略。BFS特别适合求解最短路径、层次遍历等问题。

BFS算法原理

基本思想

BFS的核心思想是:

- 从起始顶点开始,将其加入队列

- 从队列中取出一个顶点并访问

- 将该顶点的所有未访问邻接顶点加入队列

- 重复步骤2-3直到队列为空

这个图的BFS 搜索序列为,ABCDE、ACBED

时间复杂度和空间复杂度

- 时间复杂度:O(V + E),其中V是顶点数,E是边数

- 空间复杂度:O(V),主要用于存储访问状态和队列

BFS的重要性质

- 层次性:BFS按照距离起始顶点的层次进行遍历

- 最短路径:在无权图中,BFS能找到最短路径(边数最少)

- 完整性:BFS能访问到所有与起始顶点连通的顶点